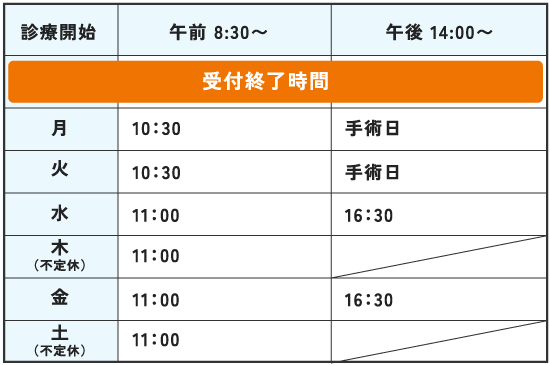

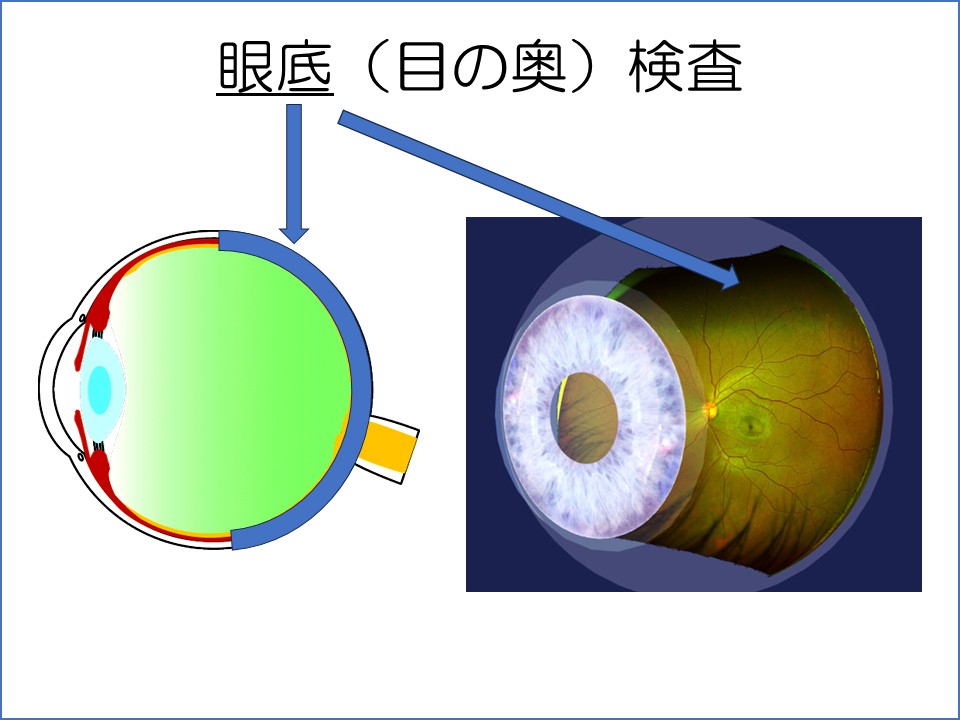

当院での眼底(網膜など目の奥)検査について説明します。

まず、目のつくりはカメラと同じで、目の中に光が入ってくると、角膜と水晶体がレンズのはたらきをして、網膜(フイルム)にピントを合わせ、ものを見ることができます。網膜に直接光が入っていくということは、逆に外から網膜をのぞき見ることができるということです。網膜には様々な病気が起こることがあり、それを発見するための検査が眼底検査です。その方法には主に2種類あります。

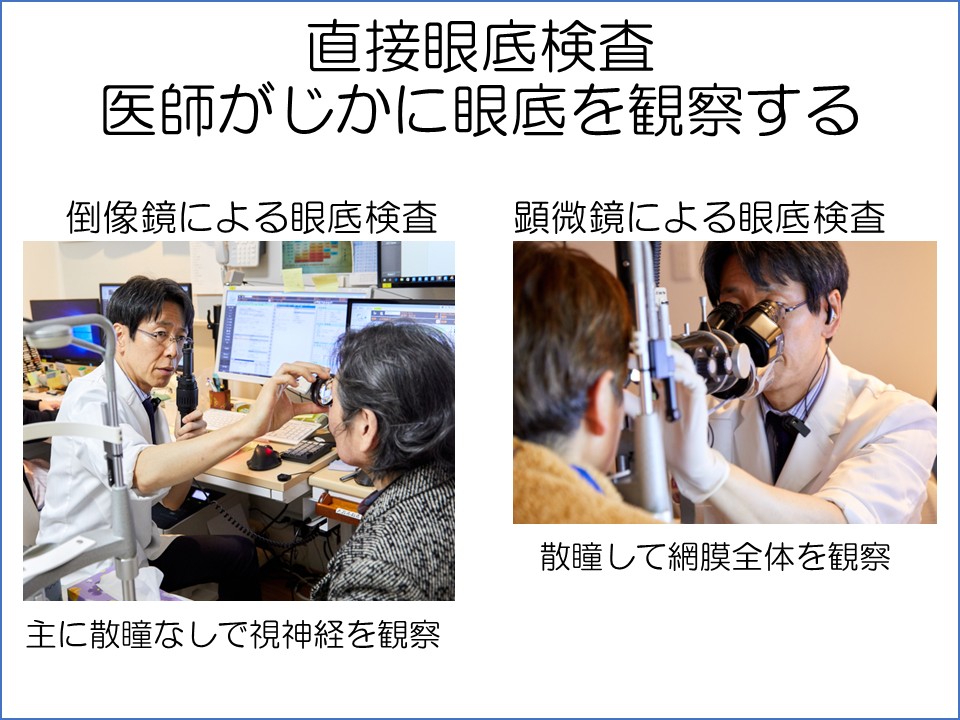

一つ目は眼科医がレンズなどを用いて直接、網膜を観察する方法です。一昔前までは、倒像鏡(上下左右が逆に見える)というライトを使って、特殊なレンズを目の前に置き、直接眼底を観察するということが主流でした。現在でも、散瞳(瞳孔を開く目薬をする)せずに、眼底の一部(視神経乳頭など)を見る際は使用しています。現在散瞳検査する場合のほとんどは、スリットランプという眼科医が使う特殊な顕微鏡を用いて、レンズを患者さんの目の前に置き、網膜全体を観察しています。

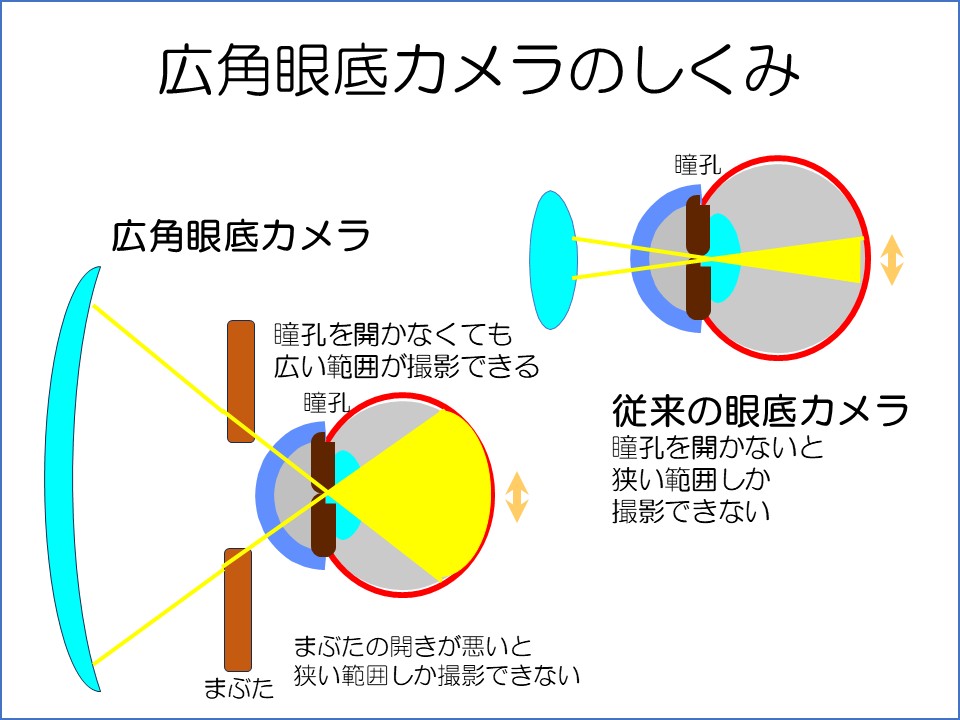

二つ目は撮影機器を用いて眼底の写真を撮るという方法です。以前は眼底の中心部のみの撮影範囲でした。現在はテクノロジーの進歩により、散瞳しなくても、かなり広範囲に眼底の写真撮影ができるようになり、散瞳検査の代わりになる可能性がでてきています。当院では現在使用されているもので最も広範囲に眼底写真が取れる広角眼底撮影装置オプトス(デイトナネクスト)という機器を導入しています。しかしこの機器があれば、散瞳検査しなくてよいかというと必ずしもそうではないので、説明します。

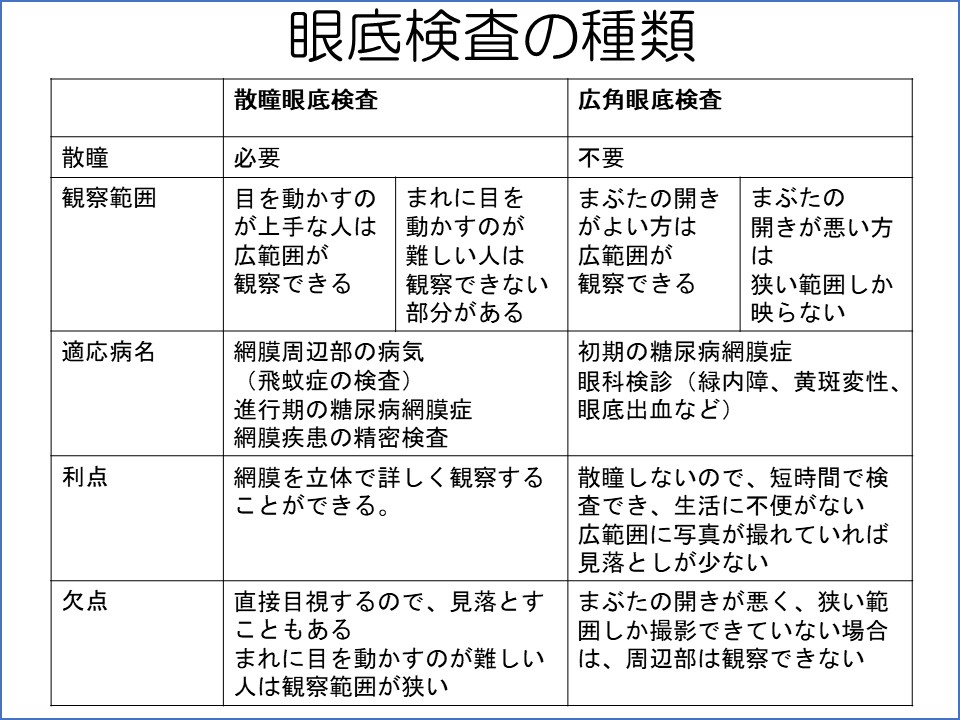

まず散瞳眼底検査の利点は、直接顕微鏡で網膜を立体的に観察できるので、病変があるとわかった場合に、その病変の詳細を観察することができます。欠点は、通常眼球を8方向、場合によっては4方向に目を動かしてもらうことで、網膜全体が観察できますが、目を動かすのが不得意な患者さんは狭い範囲しか検査することができない場合があるということです。

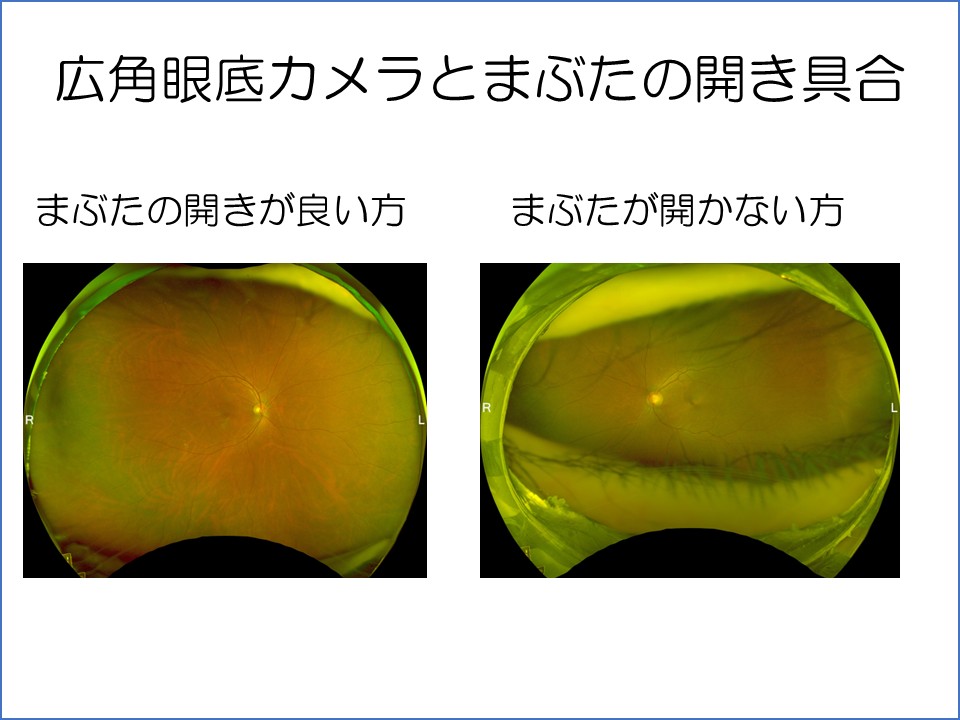

次に広角眼底検査の利点は、散瞳しなくても検査ができることです。写真なのできれいに撮れていれば、何回でも見直すことができることです。欠点は、まぶたがあまり開かないと狭い範囲しか撮ることができないということです。目を動かして上下の2方向で撮影することで撮影範囲を広げることができますが、飛蚊症などで網膜裂孔が疑われる場合、散瞳検査をする必要があります。広角眼底カメラは高額なため、まだ多くの眼科では導入されておりませんが、当院では平成27年よりいち早く導入しております。

編著 下関市 まつもと眼科 眼科専門医 松本博善